collection

展示/コレクションたたら製鉄について

たたら製鉄とは、砂鉄と木炭を原料として、粘土製の炉の中で燃焼させることによって鉄を生産する製鉄法です。日本刀の素材となる玉鋼(たまはがね)などはこの製鉄法でしかつくれません。

その技術の源流は、紀元前2000年ごろに西アジアにおいて生まれ、紀元前1200年ごろ、ヨーロッパやアジアなどに技術が拡散したと言われており、少なくとも古墳時代には日本に伝来しました。

鉄穴流し

中国山地の近世たたらでは、「鉄穴流し(かんなながし)」という手法で砂鉄を採取しました。砂鉄の含有量の多い(といっても、0.5~2%程度)風化した花崗岩などの山際に水路(井出)を導き、山を崩して土砂を水路により下手の選鉱場(洗い場)に運びます。選鉱場は大池(おおいけ)-中池(なかいけ)-乙池(おといけ)-樋(ひ)の洗い池にわかれ、順次これらの洗い池を通しながら軽い土砂は下手に流し、重い砂鉄を沈殿させて選鉱しました。

通常、この作業は秋の彼岸から春の彼岸までの農閑期に行われました。冬期の雪中の大変過酷で危険な作業であったようです。

たたら炭を焼く

使用される原料は砂鉄約10t、木炭約12t。そこから精製される鉧は約2.5t、このうち良質の玉鋼は約1tです。

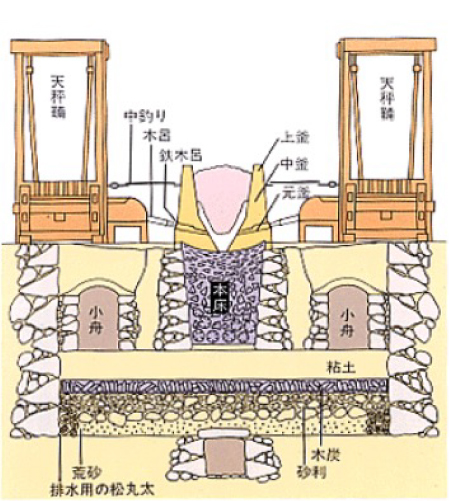

築炉

炉床打ち締め(下灰作業)

炉を構築する場所(炉床の下には「床釣り」と称される地下構造が構築されている)に薪を積みあげて燃やします。そのあと、長い棒(床締め)で叩き締めます。約40分、何度も繰り返し、カーボンベットをつくります。

元釜づくり

元釜は炉の一番下の部分で、操業中、高温にさらされ侵食されながら溶媒剤として働き、化学反応を生じてノロ(鉄滓)を生成、排出しながら鉧を育てます。元釜をつくる土はその良し悪しが操業に大きな影響を与えるため、釜土を選定する技術は村下の大切な技の一つです。

左右の壁には、のちの作業でノロ(鉄滓)を出すため、湯路穴が3つずつ作られます。周囲には20㎝角の粘土が積み上げられ、「かまがい」という木製の道具で余分な粘土を削ります。等間隔に釘を打ちつけた道具「ほど配り」で、元釜の側面に20個の穴の印をつけ、細長い木製の棒「ういざし」を一気にさしこみ「ほど穴」を開けます。

「木呂さし」をもちい、鉄木呂がはいる大きさに「ほど穴」を広げます。

中釜づくり

中釜には「2割粘土」と称する粘土分の少ない土を使います。休憩なしで7時間、中釜までつくったところで一晩の乾燥作業に入ります。

上釜づくり

翌日、上釜を築づき上げ、「土ほうき」で泥状の粘土を壁に塗って築炉が完了します。その後、送風のための木呂管などがとりつけられ、操業の準備が完了します。たたら操業成功の秘訣は、「一釜、二土、三村下」あるいは「一土二風三村下」というように、築炉は、たたら操業成否の伴を握り、鉄の良否を決めるといえます。釜づくりと土の選定は、村下の知識と経験がものをいう世界です。

たたら操業

砂鉄を装入する前に、炉にいっぱいの木炭がくべられ、鞴(ふいご)から風が送られます。塩で清め、三昼夜、約70時間におよぶ過酷な作業がはじまります。最初にくべる砂鉄を「初種」といい、 砂鉄と木炭は、ほぼ30分おきに装入され、時間の経過とともに砂鉄の量をふやしていきます。

使用される原料は砂鉄約10t、木炭約12t。そこから精製される鉧は約2.5t、このうち良質の玉鋼は約1tです。

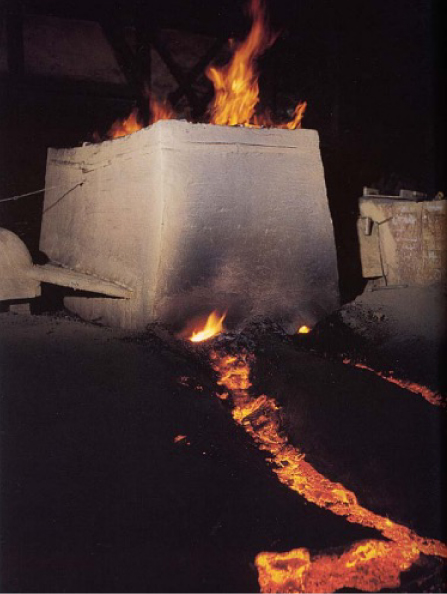

砂鉄・木炭の装入開始後、約5時間を経過するとノロ(鉄滓)が排出されます。ノロは砂鉄に含まれる不純物と炉壁内部が侵食されて炉外に排出されるものです。ノロの生成は、炉内温度をあげることなどの作用を担っています。村下はノロの出方でも操業の状況を判断します。

炉底いっぱいに鉧(けら)とよばれる鋼の塊ができ、炉の側壁はこれ以上耐えられないほど侵食され薄くなります。村下の判断で送風を止め操業を終了し、炉を壊します

真っ赤な鉧塊を引き出します。高熱と粉塵の中でおこなわれる重労働で危険な作業です。鉧塊は、部位によって品質がかなり異なり、良質な鋼だけでなく、やや不均質な鋼や銑(ずく)、木炭、ノロなどが混在しているので、砕かれて、ノロや木炭を除去したのち、品質、大きさなどにより数種類の等級の鋼や銑(ずく)、歩鉧(製錬が不十分で不均質な鋼)などに鑑別されます。

鉧から鑑別される良質の鋼「玉鋼」は約1/3~1/2で、現在では、全国の刀匠約250名に分与され、これにより日本刀が製作され、作刀技術の伝承が

図られています。また、「玉鋼」以外の銑(ずく)や歩鉧は大鍛冶場で加熱・鍛錬して不純物の除去や炭素量の調整がされ、昔は、包丁鉄(割鉄ともいう。錬鉄のこと)と呼ばれ諸道具の素材として使用されました

大鍛冶

たたら製鉄は、砂鉄から直接鋼の製造を目的とする鉧押し法と主に銑(ずく)を製造する銑押し法に2分されます。銑(ずく)はそのまま鋳物などの原料となる場合もありますが、大部分は歩鉧などと一緒に大鍛冶場で、加熱と鎚打ちをくり返して不純物を絞り出し炭素量を調整し錬鉄として幅広く使用されました。 「大鍛冶」は、「たたら」の重要な部分を占めていたといえます。

山内(さんない)の生活

たたら操業(鉧押し法の例)に関わる人々(地域により多少差があります)

山内(さんない)は、たたら製鉄に従事する人びとの仕事場と住まいを含めた集落です。山内は、たたら操業に不可欠である膨大な量の木炭や原材料の砂鉄、さらに生活用水の確保が可能であるとともに、生産された鉄・鋼の搬出、食糧の搬入が便利であるという条件を満たす場所が選ばれます。

山内は以下のような建物群や施設で構成されており、それらは製鉄に関わる私設と、居住に関わる建物に大きくは分けられます。

山内でもっとも重要な位置を占めるのが、たたらの炉が設置され、製鉄(製錬)をおこなう高殿(たかどの)です。そして高殿から引き出した鉧などを冷却する鉄池(かないけ)。その鉧を砕く大どう場。それをさらに小割するする小どう場。砕いた鋼を選別する鋼造り(かねつくり)場がつづきます。また、鋼以外の銑(ずく)やまだ製錬が不十分な歩鉧などを加熱・鍛錬し、不純物を除き炭素量を減らし均一化して錬鉄をつくる大鍛冶場もたたら製鉄には不可欠な施設として併設したものも多くありました。さらに、出荷前の鉄・鋼を収納しておく鉄倉や木炭を収納しておく炭小屋、食糧を収納する米倉が設けられます。

このほか、砂鉄を最終的に精洗する洗い場や、山内全体を統括する事務所としての元小屋があります。そして、たたらに関係する人びとの共通の信仰対象である金屋子神の祠、それに職人およびその家族が住む住宅などが密集して山内を構成します。また、たたら炭を焼くことに専従する人たちも含まれ、そこでの人口は、100~200人であったとされます。

山内は、地下(じげ)と呼ぶ農村とは離れて独自の治外法権的自治制をとっていましたが、その生活は、必ずしも豊なものではありませんでした。

職人のうち技術者といえる者は、村下、炭坂、大工、左下で、かれらには扶持が付いていましたが、他は最低限度の生活を保証する程度の報酬しかないため、給料の前借りで生活するような者が多かったそうです。鞴踏み役の番子になると無宿者、食い詰め者などが多く、そのため山内には、厳しい法度を設け、村人との摩擦を防止していました。山内は独自の警察権をもち、随分と厳しいことも行われたようですが、これらの人びとの存在なくして、近代以前の日本列島の鉄・鋼の需要を満たすことはできなかったのです。

金屋子神

火を扱い製鉄・鍛冶・鋳物などを生業とする人びとが、その守護神として祀っている「金屋子神」は、伝えによれば、高天原から播磨国志相郡岩鍋(兵庫県宍粟郡千種町岩野辺)の地に天降って、鍋、釜など鉄器鋳造の技術を教え、さらに「吾は西方を主る神なれば西方に赴かば良き宮居あらん」と白鷺に乗って出雲国能義郡比田村黒田の奥にあった桂の樹の枝に飛来したとされています(備中・中山あるいは伯耆の印賀を経由したなどの伝承もあります)。

ここで、安部氏(現宮司の祖先)に出会い、「吾は金屋子神なり、今より此処に宮居し、蹈鞴を立て、鉄吹術を始むべし」と宣言して製鉄法を伝授したのち、その地に祀られたとされています。(天明4年 下原重仲著:「鉄山秘書」)

金屋子神社本殿と白鷺に乗って飛来する金屋子神

(松本春々筆:「玉鋼縁起」より)

Infomation

施設案内1F

2F

体験展示

天秤ふいご(たたら用送風機)

左右の足でそれぞれのふいごを交互に踏むもので、片方を踏むともう一方が上がる、いわばシーソーのような構造で効率的に送風します。生産効率を向上させた画期的なふいごと言われていますが、やはり実際の操作にはかなりの体力を必要とします。ぜひご体感ください。

左右の足でそれぞれのふいごを交互に踏むもので、片方を踏むともう一方が上がる、いわばシーソーのような構造で効率的に送風します。生産効率を向上させた画期的なふいごと言われていますが、やはり実際の操作にはかなりの体力を必要とします。ぜひご体感ください。日本刀を持つ体験

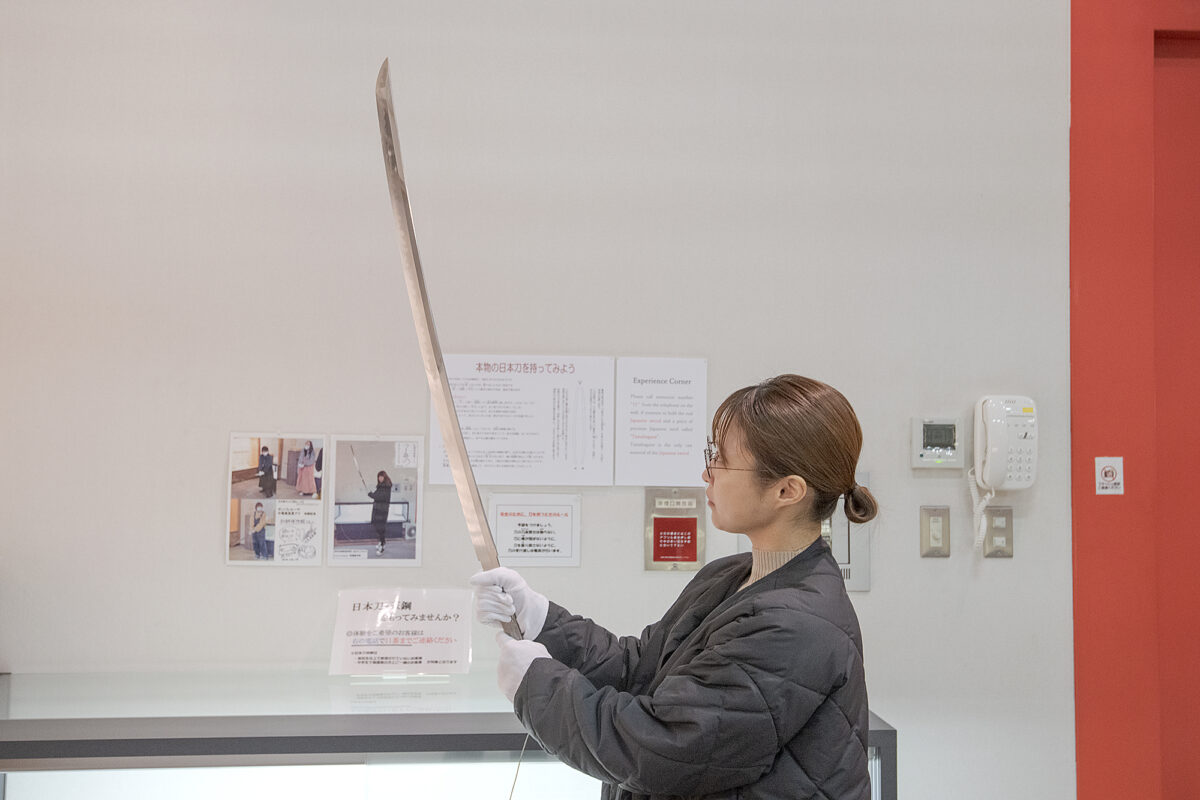

博物館としては珍しく、本物の日本刀をケースから取り出して持っていただくことができます。 その重さや緊張感をご体感ください。

博物館としては珍しく、本物の日本刀をケースから取り出して持っていただくことができます。 その重さや緊張感をご体感ください。

和鋼博物館 友の会

たたら製鉄を起点とする歴史・産業・文化に関する知識を高めるとともに、会員相互の親睦を図りながら和鋼博物館が行う活動を支援し、その普及発展に寄与することを目的として活動しています。